الفصل الأول: مقدمة: جذور المذاهب الفقهية في فقه الصحابة

1.1. منهج الصحابة في التفقه والاجتهاد

نشأت المذاهب الفقهية الأربعة في أحضان فقه الصحابة وعلومهم، وتمتد جذورها إلى منهجهم في التفقه في الدين والتعرف على الأحكام الشرعية. لم يكن الصحابة مجرد ناقلين للنصوص، بل كانوا فقهاء مجتهدين، يسعون لفهم مقاصد الشريعة وتطبيقها على الواقع المتغير. وقد تجلى ذلك في طريقة تعاملهم مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية، حيث لم يقتصروا على ظاهر اللفظ، بل تجاوزوه إلى فهم علل الأحكام وحكمها.

1.2. دور الصحابة في تمثيل الوقائع وتشبيهها

كان الصحابة – رضوان الله عليهم – يتميزون بفهم عميق للنصوص الشرعية، وقدرة فائقة على استنباط الأحكام منها. وقد اعتمدوا في ذلك على عدة أساليب، منها: تمثيل الوقائع بنظائرها، وتشبيهها بأمثالها، ورد بعضها إلى بعض في أحكامها. هذا المنهج ساهم في توسيع دائرة الفقه وتطوير آلياته، وأسس لقواعد الاجتهاد التي سار عليها من بعدهم من الفقهاء. كما أنهم قد فتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله.

1.3. علماء التابعين وتأثرهم بمنهج الصحابة

انتظم علماء التابعين بهذا المنهج الذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فكان أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة اليوم، المدونة آراؤهم في الكتب، المنتشرة في الآفاق، من تلاميذ مدارس الصحابة، نهلوا من علومهم وتخرجوا من مدارسهم. فقد كان التابعون حريصين على التمسك بمنهج الصحابة، والسير على نهجهم في الفهم والاجتهاد. وقد ساهم ذلك في الحفاظ على وحدة الفقه وتماسكه، وتطويره في الوقت ذاته.

1.4. صلة أئمة المذاهب بمدارس الصحابة

توزع الصحابة في الأمصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكلوا مدارس فقهية متميزة، كل مدرسة لها منهجها الخاص في الفهم والاجتهاد. وقد كان لأئمة المذاهب الفقهية الأربعة صلة وثيقة بهذه المدارس، حيث استقوا علومهم من علمائها، وتأثروا بمنهجهم. وقد أشار ابن القيم إلى هذه الصلة بقوله: “عامة الدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد الله بن عمر، وأصحاب عبد الله بن عباس”. ويمكن تفصيل هذه الصلة على النحو التالي:

1.4.1. أهل المدينة وعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر

كان لأهل المدينة علاقة وثيقة بالصحابيين الجليلين زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، حيث أخذوا عنهما الكثير من العلم والفقه، وتأثروا بمنهجهما في التمسك بالأثر والتقليل من الرأي. وقد كان هذا التأثير واضحًا في فقه أهل المدينة، الذي تميز بالاعتماد على الحديث النبوي، والحرص على فهم النصوص الشرعية في ضوء أقوال الصحابة وأفعالهم.

1.4.2. أهل مكة وعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس

كان لأهل مكة علاقة وثيقة بالصحابي الجليل عبد الله بن عباس، حيث أخذوا عنه الكثير من العلم والفقه، وتأثروا بمنهجه في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد كان هذا التأثير واضحًا في فقه أهل مكة، الذي تميز بالاعتماد على اللغة العربية، وفهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

1.4.3. أهل العراق وعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود

كان لأهل العراق علاقة وثيقة بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، حيث أخذوا عنه الكثير من العلم والفقه، وتأثروا بمنهجه في الاجتهاد والرأي. وقد كان هذا التأثير واضحًا في فقه أهل العراق، الذي تميز بالاعتماد على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، بالإضافة إلى الحديث النبوي وفهم النصوص الشرعية.

2. الفقه في عصر التابعين وتأثره بعلوم الصحابة

شهد عصر التابعين نقلة نوعية في تطور الفقه الإسلامي، حيث استفادوا بشكل كبير من علوم الصحابة التي اكتسبوها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ساهمت عوامل عدة في هذا التطور، أبرزها:

2.1. تنقل الصحابة وتمصير المدن الإسلامية

بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية، انطلق الصحابة رضوان الله عليهم في أسفار لنشر العلم والدعوة إلى الله. وساهم تمصير المدن الجديدة في انتشار الفقه، حيث أصبح كل صحابي بمثابة مدرسة متنقلة، يحمل معه ما ورثه من العلم والفهم لكتاب الله وسنة نبيه. وقد استقر بعضهم في المدن المفتوحة حديثًا مثل الكوفة والبصرة ودمشق ومصر، وأخذوا يدرسون الناس ويفتونهم في أمور دينهم.

2.2. الصحابة وحملهم لعلوم وفقه النبي صلى الله عليه وسلم

كان الصحابة رضي الله عنهم حملة أمينة لعلوم وفقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوا ذلك للأجيال اللاحقة بكل أمانة وإخلاص. فقد حفظوا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وفهموا مقاصد الشريعة وأصولها. وقد ساهم وجودهم في الأمصار المختلفة في نشر العلم وتوسيع دائرة الفقه، حيث كان كل صحابي يمثل مرجعًا للمسلمين في منطقته.

2.3. تفرق الصحابة في المدن بعد خلافة عثمان

في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أذن للصحابة بالتفرق في المدن الإسلامية، بعد أن كانوا مقيمين في المدينة المنورة غالبًا. وقد أدى هذا التفرق إلى انتشار العلم والفقه في مختلف الأمصار، وتكوين مدارس فقهية متعددة. فمنهم من استقر في الحجاز وخاصة المدينة المنورة، ومنهم من اتجه إلى الكوفة ومدن العراق الأخرى، وآخرون ذهبوا إلى الشام ومصر. وقد ساهم هذا التفرق في إثراء الفقه الإسلامي وتنوع الاجتهادات الفقهية.

2.4. نشأة مدارس الفقه في الأمصار

نتيجة لتفرق الصحابة وتمركزهم في الأمصار الإسلامية المختلفة، بدأت تظهر مدارس فقهية متمايزة، تعتمد كل منها على فهمها الخاص للنصوص الشرعية ومنهجها في الاجتهاد والاستنباط. وقد انقسمت هذه المدارس بشكل رئيسي إلى قسمين:

- 2.4.1. مدرسة أهل الحديث (الحجاز): تركزت هذه المدرسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، واعتمدت بشكل أساسي على السنة النبوية والأحاديث، مع التقليل من الاعتماد على الرأي والقياس. وكان أبرز روادها من الصحابة الذين استقروا في الحجاز، أمثال زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر.

- 2.4.2. مدرسة أهل الرأي (العراق): نشأت هذه المدرسة في الكوفة ومدن العراق، واعتمدت بشكل أكبر على الرأي والقياس، إلى جانب القرآن والسنة. وقد كان من أبرز روادها من الصحابة الذين استقروا في العراق، أمثال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب.

هذا وقد كان هذا التنوع في المدارس الفقهية له أثره الإيجابي في إثراء الفقه الإسلامي وتعميقه، وتقديم حلول لمختلف المشكلات التي واجهت المسلمين في حياتهم اليومية.

الارتباط بالفصل السابق (1):

الارتباط بالفصل اللاحق (3):

يهيئ هذا الفصل للحديث عن مكانة العراق في تكوين الفقه، حيث يشير إلى نشأة مدرسة الرأي في العراق، وأثر الصحابة الذين استقروا فيها على هذا التكوين. الفصل التالي سيتناول هذا الأمر بالتفصيل، ويوضح أهمية العراق في نشأة المذاهب الفقهية الأربعة.

الفصل الثالث: مكانة العراق في تكوين الفقه وأثر الصحابة فيها

3.1. عدد الصحابة الذين دخلوا الكوفة ومدن العراق

حظيت العراق بمكانة متميزة في تكوين الفقه الإسلامي خلال فترة التابعين، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى العدد الكبير من الصحابة الذين استقروا بها. فقد دخل الكوفة ومدن العراق الأخرى ما يزيد على ثلاثمائة صحابي، مما جعلها مركزًا حيويًا للعلم والمعرفة الدينية. هذا التوافد الكبير للصحابة، الذين كانوا يحملون علم النبي صلى الله عليه وسلم وفقهه، ساهم في إثراء الحياة الفقهية في العراق بشكل لم يسبق له مثيل.

3.2. مقارنة مكانة العراق بالمدينة المنورة في الفقه

على الرغم من المكانة الرفيعة للمدينة المنورة كمهبط الوحي ودار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العراق لم تكن أقل شأنًا منها في مجال الفقه وعلوم السنة. بل إن بعض المؤرخين والعلماء يرون أن العراق نافست المدينة بقوة في هذا المجال، وذلك بفضل العدد الكبير من الصحابة الذين استوطنوها. ففي حين احتفظت المدينة بمكانتها كمركز رئيسي للسنة النبوية، أصبحت الكوفة وبقية مدن العراق مراكز لإنتاج الفقه والاجتهاد، مما أدى إلى نشأة مدرسة فقهية متميزة.

3.3. الصحابة الذين عاشوا في العراق أو زاروها

تضم قائمة الصحابة الذين عاشوا في العراق أو زاروها أسماء لامعة كان لها أثر بالغ في تكوين الفقه الإسلامي هناك. من بين هؤلاء الصحابة:

- 3.3.1. ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وغيرهم: عبد الله بن مسعود، الذي كان فقيهًا متميزًا وصاحب مدرسة علمية مستقلة، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وأبو موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وحذيفة، وعمران بن حصين، وغيرهم الكثير. هؤلاء الصحابة، سواء كانوا من أهل العراق أو زائرين لها، نقلوا معهم علومهم وفقههم، وساهموا في تكوين البيئة الفقهية التي ظهرت في الكوفة والمدن العراقية الأخرى.

- 3.3.2. دور الصحابة في تكوين مدرسة العراق الفقهية: لقد كان لوجود هؤلاء الصحابة في العراق دور محوري في تأسيس مدرسة فقهية متميزة، فقد كان الصحابة يمارسون دورهم في التعليم والإفتاء، وكانوا مرجعًا للناس في مسائل الدين، مما ساهم في تبلور المنهج الفقهي الخاص بأهل العراق، والذي عرف فيما بعد بمدرسة الرأي.

3.4. زعامة العراق للفقه مقابل أهل الحجاز

بسبب هذا التجمع الكبير للصحابة والعلماء في العراق، لم يزاحم أهل الحجاز أهل العراق في زعامة الفقه إلا قلة منهم. فمع أن أهل الحجاز كانوا يتمسكون بالأثر، فإن أهل العراق كانوا أكثر ميلًا إلى الرأي والاجتهاد، مما أدى إلى ظهور منهج فقهي متميز كان له أثره البالغ في تاريخ الفقه الإسلامي. فقد كان العراق آنذاك يزخر بالعلماء والفقهاء الذين استطاعوا أن يقدموا إضافات قيمة للفقه الإسلامي، وأن يؤسسوا لمدرسة فقهية لها خصائصها ومنهجها المستقل.

الفصل الرابع: مدرسة أهل الحديث (المدنية) ومدرسة أهل الرأي (الكوفة)

بعد أن استقر الصحابة في الأمصار المختلفة، تشكلت مدرستان رئيسيتان في الفقه الإسلامي خلال عصر التابعين، وهما مدرسة أهل الحديث التي تمركزت في المدينة المنورة، ومدرسة أهل الرأي التي نشأت في الكوفة. تميزت كل مدرسة بمنهجية خاصة في استنباط الأحكام الشرعية، مما أدى إلى ظهور اختلافات واضحة بينهما.

4.1. مدرسة أهل الحديث (المدنية):

- 4.1.1. التسمية والنشأة: عُرفت هذه المدرسة بأسماء متعددة، منها “مدرسة المدنية” نسبة إلى مقرها في المدينة المنورة، و”مدرسة أهل السنة والأثر” للدلالة على منهجها في التمسك بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية. وقد تشكلت هذه المدرسة في أحضان المدينة المنورة، دار الهجرة وموطن الصحابة الذين تلقوا العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم.

- 4.1.2. أبرز علمائها: كان سعيد بن المسيب، وهو من كبار التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة، من أبرز علماء هذه المدرسة. اشتهر سعيد بعلمه الواسع بالحديث النبوي وفقه الصحابة، وكان مرجعًا في الفتوى والقضاء.

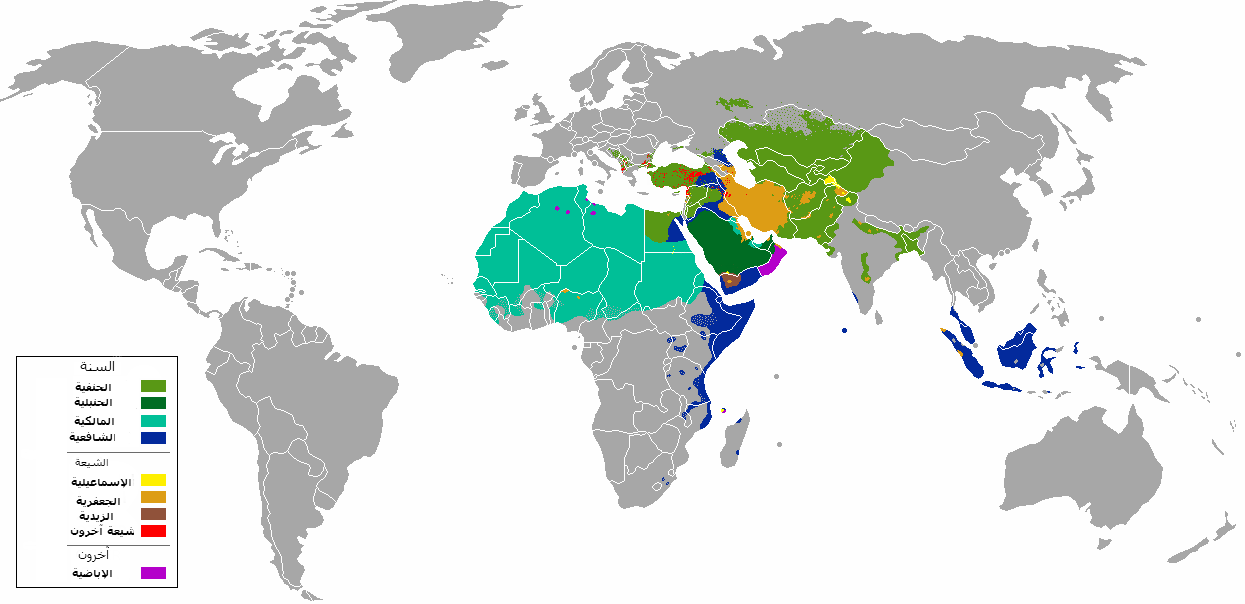

- 4.1.3. التفرع إلى المالكية والشافعية والحنابلة: لاحقًا، تفرعت عن هذه المدرسة مذاهب فقهية كبرى، هي المذهب المالكي الذي أسسه الإمام مالك بن أنس، والمذهب الشافعي الذي أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والمذهب الحنبلي الذي أسسه الإمام أحمد بن حنبل. وقد حافظت هذه المذاهب على منهج المدرسة الأم في التمسك بالأثر والتقليل من الاعتماد على الرأي والقياس.

- 4.1.4. منهجها في التمسك بالأثر والتقليل من القياس: كان منهج مدرسة أهل الحديث يقوم على أساس التمسك بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية، والعمل بظاهرها ما أمكن، مع الاستناد إلى فهم الصحابة لها. كانوا يحرصون على جمع الأحاديث النبوية وتدوينها، ويعتبرونها المصدر الأساسي للتشريع بعد القرآن الكريم. في المقابل، كانوا يقللون من الاعتماد على القياس والرأي، ولا يلجؤون إليه إلا عند الضرورة القصوى، وفي الحالات التي لا يوجد فيها نص شرعي صريح.

4.2. مدرسة أهل الرأي (الكوفة):

- 4.2.1. التسمية والنشأة: عُرفت هذه المدرسة بأسماء مختلفة، منها “مدرسة أهل الرأي” للدلالة على اعتمادها على الرأي والقياس في استنباط الأحكام، و”العراقيون” نسبة إلى مقرها في الكوفة ومدن العراق الأخرى، وبعد ظهور الإمام أبي حنيفة أطلق عليها “الحنفية”. وقد نشأت هذه المدرسة في بيئة اجتماعية وثقافية مختلفة عن المدينة المنورة، حيث كانت الكوفة مركزًا للعلوم والفنون، وشهدت تفاعلاً كبيرًا بين الثقافات المختلفة.

- 4.2.2. أبرز علمائها: كان إبراهيم النخعي، أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود، من أبرز علماء هذه المدرسة. يُعد النخعي فقيهًا بارعًا، اشتهر بفهمه العميق لفقه الصحابة، وبخاصة فقه ابن مسعود، وكان مرجعًا لأهل الكوفة في الفتوى والقضاء.

- 4.2.3. منهجها في الاعتماد على الرأي والقياس: كان منهج مدرسة أهل الرأي يقوم على أساس الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية، والبحث عن علل الأحكام ومقاصد الشريعة، وتطبيقها على الحالات المستجدة التي لم يرد فيها نص صريح. كانوا يعتمدون بشكل كبير على القياس والرأي في استنباط الأحكام، مستندين إلى القواعد الأصولية والمقاصد الشرعية العامة.

العلاقة بين المدرستين وتأثيرهما في تكوين المذاهب الفقهية:

إن الاختلاف بين المدرستين لم يكن اختلافًا في الأصول والمبادئ، بل كان اختلافًا في المنهجية والأدوات المستخدمة في استنباط الأحكام. فمدرسة أهل الحديث كانت تميل إلى التمسك بالنصوص والظواهر، بينما كانت مدرسة أهل الرأي تميل إلى الاجتهاد والبحث عن المعاني والمقاصد. وقد أسهم هذا الاختلاف في إثراء الفقه الإسلامي وتنوعه، وفي ظهور المذاهب الفقهية المختلفة التي أثرت الفقه الإسلامي وتوسعته، كما سيتضح في الفصول التالية.

الفصل الخامس: الاختلاف بين مدرسة المدنية ومدرسة الكوفة وتطوره

5.1. توسع الاختلاف في فترة تدوين مذاهب الفقه

شهدت الفترة التي أعقبت عصر الصحابة، وهي فترة تدوين مذاهب الفقه، اتساعاً ملحوظاً في الخلاف بين مدرسة أهل الحديث في المدينة المنورة ومدرسة أهل الرأي في الكوفة. لم يعد الاختلاف مجرد تباين في وجهات النظر الاجتهادية، بل تحول إلى تباين في المنهجية والتصورات الفقهية. ففي هذه الفترة، بدأ الفقهاء في كلتا المدرستين في صياغة الأصول والقواعد التي تحكم استنباط الأحكام، وتحديد مصادر التشريع المعتمدة، مما أدى إلى تبلور الاختلاف وتعمقه.

5.2. تعمق الاختلاف في آخر خلافة بني أمية وظهور الفرق

تفاقم هذا الاختلاف وتعمق أكثر في أواخر خلافة بني أمية، وهي الفترة التي شهدت ظهور الفرق والملل المبتدعة التي استغلت الخلاف الفقهي القائم بين المدرستين، وتذرعت به لتمرير أفكارها ومبادئها المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ففي هذه الفترة، زادت حدة التراشق والاتهامات بين أتباع المدرستين، حتى وصل الأمر إلى أن أصحاب كل مدرسة كانوا يعيبون على المدرسة الأخرى، وينتقصون من منهجها في الإفتاء، مما أدى إلى ترسيخ حالة من الاستقطاب والتحزب الفقهي.

5.3. انتقاد كل مدرسة لمنهج الأخرى في الإفتاء

لم يقتصر الخلاف على مجرد اختلاف في الفروع الفقهية، بل تعداه إلى الجانب المنهجي. فكان أهل الحديث في المدينة يرون أن أهل الرأي في الكوفة يتوسعون في الأخذ بالرأي والقياس، ويتجاوزون حدود النصوص، مما قد يؤدي إلى تحريف الشريعة وإدخال ما ليس منها فيها. وفي المقابل، كان أهل الرأي يرون أن أهل الحديث يقفون عند ظاهر النصوص، ولا يفهمون مقاصد الشريعة، ويتجاهلون مقتضيات الواقع المتغير، مما قد يؤدي إلى جمود الفقه وعجزه عن تلبية حاجات الناس.

5.4. سبب تحامل أهل الحجاز على أهل العراق

تتضح أسباب تحامل أهل الحجاز على أهل العراق، وبخاصة في مسألة الرأي، في النقاط التالية:

- 5.4.1. التوسع في الأخذ بالرأي عند العراقيين: كان أهل الحجاز يرون أن أهل العراق يتوسعون في الأخذ بالرأي والقياس، وأنهم يقدمون آراءهم على النصوص، وهو ما يعد خروجاً على منهج السلف، ومخالفة لنهج الصحابة والتابعين. وكان أهل الحجاز يرون أن الأصل هو التمسك بالنص، والتقليل من القياس، إلا في حالات الضرورة القصوى.

- 5.4.2. الخلط بين الرأي المذموم والرأي المعتبر: يرجع جزء كبير من هذا التحامل إلى الخلط بين الرأي المذموم والرأي المعتبر. فقد كان أهل الحجاز يطلقون الحكم على منع الرأي في الدين على وجه العموم، بسبب التوسع الظاهر عند العراقيين في الأخذ بالرأي، دون التمييز بين الرأي المعتبر الذي يهدف إلى فهم مقاصد الشريعة وتطبيقها على الواقع، والرأي المذموم المبني على الهوى والتشهي والتحزب.

هذا التحامل لم يكن موجهاً ضد مدرسة الرأي في عمومها، بل كان موجهاً ضد بعض الممارسات التي رأى أهل الحجاز أنها تخالف المنهج الصحيح في الاجتهاد، وأنها قد تؤدي إلى الخروج عن الشريعة. وفي الوقت نفسه، يجب أن ندرك أن الرأي في أصله ليس مذموماً، وإنما المذموم هو الرأي الذي يعارض أصول الشريعة ومقاصدها.

الفصل السادس: الرأي المذموم والرأي المعتبر

6.1 تعريف الرأي المذموم: المبني على الهوى والتشهي والتحزب

إنّ الخلاف الذي نشأ بين مدرسة أهل الحديث في المدينة ومدرسة أهل الرأي في الكوفة، كما أسلفنا، لم يكن خلافًا مطلقًا على “الرأي” بحد ذاته، بل كان النقد موجهًا بالأساس إلى نوعية الرأي المستخدم. فالرأي المذموم هو ذلك الذي ينطلق من الهوى والتشهي، أي الأهواء الشخصية والميول الذاتية التي لا تستند إلى دليل شرعي أو فهم عميق لمقاصد الشريعة. كما يتضمن الرأي المذموم التحزب، أي التعصب لفئة أو جماعة معينة، مما يؤدي إلى تزييف الحقائق وتجاهل الأدلة الأخرى خدمةً لأغراض ذاتية أو فئوية. هذا النوع من الرأي يتسم بالسطحية والبعد عن الموضوعية، ويفتقر إلى المنهجية العلمية في الاستنباط والاستدلال.

6.2 الرأي المذموم ومخالفته لأصول ومقاصد الشريعة

الرأي المذموم لا يقتصر خطره على كونه مجرد رأي غير مستند إلى دليل، بل يتعدى ذلك إلى مخالفته لأصول الشريعة ومقاصدها الكلية. فالشريعة الإسلامية مبنية على قواعد وأصول ثابتة، تسعى إلى تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. والرأي المذموم، بما يحمله من هوى وتحزب، قد يؤدي إلى تجاوز هذه الأصول والمقاصد، وإلى تحريف الأحكام الشرعية وتطويعها بما يتفق مع الأهواء الشخصية أو الفئوية. هذا يؤدي بدوره إلى إضلال الناس وإبعادهم عن جوهر الدين، وإلى انتشار الفوضى والاضطراب في المجتمع.

6.3 الرأي المذموم وعلاقته بالفرق والملل المبتدعة

إنّ الرأي المذموم كان سمة بارزة للفرق والملل المبتدعة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي. هذه الفرق، التي غالبًا ما انحرفت عن فهم الصحابة والتابعين للنصوص الشرعية، اعتمدت على أهوائها وميولها في تفسير الدين، مما أدى إلى ظهور آراء شاذة ومخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذه الفرق لم تلتزم بمنهجية علمية واضحة في الاستدلال، بل كانت تتخذ من النصوص الشرعية ما يوافق أهواءها وتتجاهل أو تحرف ما يخالفها. هذا النوع من الرأي هو ما كان محل ذم وانتقاد من قبل أهل العلم والفقه الراسخين.

6.4 الرأي المعتبر وصلته بالصحابة والتابعين المجتهدين

على النقيض من الرأي المذموم، يوجد الرأي المعتبر، وهو ذلك الرأي الذي يستند إلى فهم عميق للنصوص الشرعية، وإلى معرفة مقاصد الشريعة، وإلى منهجية علمية واضحة في الاستنباط والاستدلال. هذا الرأي لا ينطلق من الأهواء الشخصية أو التحزب، بل من الحرص على تطبيق أحكام الشريعة على الوجه الصحيح، والاجتهاد في فهم معانيها وتنزيلها على الواقع. الرأي المعتبر كان هو منهج الصحابة والتابعين المجتهدين، الذين حرصوا على فهم الدين بعمق والعمل بمقتضاه، وكانوا يعتبرون الاجتهاد من صميم الدين. هذا الرأي هو الذي يُعتد به ويؤخذ به في الفقه الإسلامي. ومن الضروري التأكيد على أن مدرسة أهل الرأي في العراق لم تكن تعتمد على الرأي المذموم، بل كانت تستند إلى منهجية علمية في الاستنباط، وتعمل وفقًا لأصول وقواعد محددة، وكان لها صلة وثيقة بمنهج الصحابة والتابعين المجتهدين. هذا ما سيتضح أكثر في الفصول القادمة.

الفصل السابع: مدرسة العراق وفضلها في الفقه والحديث

تميزت مدرسة العراق بدورها البارز في إثراء الفقه الإسلامي والحديث النبوي في عصر التابعين، حيث خرج منها نخبة من العلماء الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وكانوا على دراية واسعة بمنهجهم في الاجتهاد والاستنباط. لم تكن مدرسة العراق مجرد مدرسة فقهية تعتمد على الرأي والقياس فحسب، بل كانت أيضًا مركزًا للعلم والحديث، حيث جمعت بين الفقه الموروث عن الصحابة والروايات النبوية الصحيحة.

7.1. خروج علماء الفقه والحديث من مدرسة العراق في عصر التابعين

شهدت الكوفة وبقية مدن العراق في عصر التابعين نهضة علمية كبيرة، حيث نبغ فيها علماء أجلاء في الفقه والحديث، كان لهم الأثر البالغ في تكوين المذاهب الفقهية فيما بعد. هؤلاء العلماء لم يكونوا مجرد ناقلين للعلم، بل كانوا مجتهدين في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على الواقع، وكانوا يتمتعون بفقه واسع ورؤية ثاقبة، مما جعلهم مرجعًا للناس في أمور الدين والدنيا. من أبرز هؤلاء العلماء إبراهيم النخعي، الذي يعد حامل لواء مدرسة الرأي، وكذلك أئمة الحديث الذين نبغوا في العراق أمثال سفيان الثوري وغيره.

7.2. تأثر علماء العراق بمنهج فقهاء الصحابة

لم يكن اعتماد علماء العراق على الرأي والقياس يعني إهمالهم لفقه الصحابة، بل على العكس من ذلك، فقد كانوا حريصين على التمسك بمنهج الصحابة في الفهم والاستنباط، وكانوا يستندون إلى أقوالهم وآرائهم في فهم النصوص الشرعية. وقد ذكر ابن القيم أن علم أهل العراق كان عن أصحاب ابن مسعود، وهم من كبار الصحابة الذين عرفوا بالاجتهاد والتفقه في الدين، مما يؤكد عمق الصلة بين فقه أهل العراق وفقه الصحابة الكرام. لقد كان علماء العراق يقدرون فقه الصحابة ويجلونه، ويعدونه أساسًا للانطلاق في الاجتهاد والرأي.

7.3. إشارة مصطفى الزرقا إلى الاتجاهين بين الصحابة في فهم النصوص

يشير العلامة مصطفى الزرقا إلى وجود اتجاهين رئيسيين بين الصحابة في فهم النصوص الشرعية، وقد كان لهذين الاتجاهين أثرهما البالغ في تطور المدارس الفقهية اللاحقة:

- 7.3.1. الاتجاه الأول: الوقوف عند ظاهر النص: ويمثل هذا الاتجاه الميل إلى التمسك بظاهر النص الشرعي، وتطبيقه كما هو دون التعمق في معانيه أو البحث عن علله ومقاصده. كان أصحاب هذا الاتجاه يتورعون عن الاجتهاد في فهم النص، خوفًا من الخطأ في تطبيقه، وكانوا يرون أن النص هو الأصل وأن القياس والرأي يأتيان في المرتبة الثانية.

- 7.3.2. الاتجاه الثاني: إعمال الرأي والبحث عن علة النص: ويمثل هذا الاتجاه الميل إلى فهم النص الشرعي في ضوء مقاصده وغاياته، والبحث عن علته وحكمته. كان أصحاب هذا الاتجاه يرون أن النصوص الشرعية جاءت لتحقيق مصالح العباد، وأنه يجب فهمها وتطبيقها بما يحقق هذه المصالح. وكانوا يرون أن القياس والرأي من الأدوات الضرورية لفهم النص وتطبيقه على الواقع.

هذان الاتجاهان لم يكونا متناقضين، بل كانا متكاملين، حيث كان الاتجاه الأول يمثل الحرص على التمسك بالنص، والاتجاه الثاني يمثل الحرص على فهم مقاصد الشريعة. وكان علماء العراق يجمعون بين هذين الاتجاهين، حيث كانوا يحرصون على التمسك بالنص، وفي نفس الوقت كانوا يجتهدون في فهمه في ضوء مقاصد الشريعة وغاياتها.

في الختام، يتبين أن مدرسة العراق لم تكن مجرد مدرسة للرأي، بل كانت مدرسة تجمع بين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية وفقه الصحابة، وبين رواية الحديث، وقد أسهمت إسهامًا كبيرًا في إثراء الفقه الإسلامي وتكوين المذاهب الفقهية الأربعة، وكان لها فضل في الحفاظ على هذا العلم ونقله إلى الأجيال اللاحقة، وهذا ما سنوضحه في الفصل الثامن من خلال علاقة مدرسة أهل الرأي بفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الفصل الثامن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومذهب أهل الرأي

8.1. فقه عمر للنص واجتهاده فيه وإبدائه للرأي

يُعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نموذجًا بارزًا في الفهم العميق للنصوص الشرعية والاجتهاد فيها، وإبداء الرأي الذي يتجاوز ظاهر النص للوصول إلى مقاصد الشريعة. كان رضي الله عنه لا يكتفي بالفهم اللفظي، بل كان يتدبر معاني النصوص، ويبحث عن عللها وحكمها، ويستنبط منها الأحكام التي تتناسب مع الواقع والمتغيرات. وقد ساهمت هذه المنهجية في إرساء دعائم الفقه الإسلامي وتوسيع آفاقه.

تتجلى هذه الميزة في اجتهادات عمر التي أثرت بشكل كبير في الفقه الإسلامي، حيث كان يُقدم على إبداء الرأي في المسائل المستجدة، ويعتمد على القياس في بعض الأحيان، مستلهمًا روح الشريعة وغاياتها، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المسلمين. كان رضي الله عنه يوازن بين النصوص ومقاصدها، ويجتهد في تطبيقها بما يتفق مع الظروف والمستجدات. هذه الممارسة تعكس فهمًا عميقًا للشريعة الإسلامية، وتؤسس لمنهجية الاجتهاد التي سار عليها علماء أهل الرأي فيما بعد.

8.2. حرص عمر على استشارة الصحابة والتريث في الأمور

على الرغم من مكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه العلمية والفقهية، إلا أنه كان حريصًا على استشارة الصحابة رضوان الله عليهم في الأمور التي تعرض له، والتريث في إصدار الأحكام. لم يكن يستبد برأيه، بل كان يستمع إلى آراء الصحابة، ويناقشها، ويتأمل فيها، قبل أن يتخذ القرار النهائي. وهذا يعكس تواضعه وحرصه على تطبيق مبدأ الشورى، الذي هو من صميم الشريعة الإسلامية.

وقد ورد عن الشعبي قوله: “كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فربما تأمل في ذلك شهرا، ويستشير أصحابه، واليوم يفصل في المجلس مائة قضية”. وهذا يدل على أن عمر كان يتعامل مع المسائل الشرعية بجدية وتأن، ولا يتسرع في إصدار الأحكام، بل كان يتأمل ويدرس ويستشير أهل العلم والرأي قبل أن يحسم الأمر.

8.3. تأثر عبد الله بن مسعود بفقه عمر وآرائه

كان لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من كبار فقهاء الصحابة، تأثر كبير بفقه عمر بن الخطاب وآرائه. وقد نقل عنه أنه قال: “إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم”. وهذا يدل على تقدير ابن مسعود لعلم عمر وفقهه، وعلى أن عمر كان يمثل نموذجًا يحتذى به في الفهم العميق للنصوص الشرعية والاجتهاد فيها.

وقد ذكر في “أعلام الموقعين” أن ابن مسعود كان لا يكاد يخالف عمر في شيء من مذهبه، وأنه قال: “لو أن الناس سلكوا واديًا وشعبًا، وسلك عمر واديًا وشعبًا، لسلكت وادي عمر وشعبه”. وهذا يدل على مدى ثقة ابن مسعود بفقه عمر واجتهاده، وعلى أنه كان يرى فيه القدوة والمثل الأعلى. هذا التأثر المتبادل بين عمر وابن مسعود يؤكد على وحدة المنهجية في الفهم والاستنباط بين الصحابة المجتهدين.

8.4. إبراهيم النخعي وتأثره بفقه ابن مسعود وعمر

كان إبراهيم النخعي التابعي الجليل، وهو فقيه العراق ومفتيها، من أبرز تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، ومن أكثرهم تأثرًا بفقهه. وقد انتهى إليه فقه ابن مسعود، وتشبث به، كما حكى عن نفسه: أنه كان لا يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب، لأنه كان ألطف”. وهذا يدل على أن النخعي كان يرى في ابن مسعود وعمر القدوة في الفقه، وكان يحرص على الأخذ بفقههما.

وقد روى النخعي عن تلاميذ ابن مسعود، أمثال عمه علقمة بن قيس النخعي، وخاله الأسود النخعي، ومسروق بن الأجدع وغيرهم، ونقل فقههم. وهذا يوضح أن مدرسة أهل الرأي في العراق لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت امتدادًا لفقه الصحابة الكبار، وخاصة ابن مسعود وعمر، وأن التابعين في العراق قد نهلوا من هذا الفقه، وطوروه، وأضافوا إليه.

8.5. انتقال رياسة مدرسة العراق إلى ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وغيرهم

بعد إبراهيم النخعي، انتقلت رياسة مدرسة أهل الرأي في العراق إلى مجموعة من الفقهاء الكبار، منهم ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وشريك القاضي، وأبو حنيفة رحمهم الله أجمعين. هؤلاء العلماء الكبار قد حملوا لواء مدرسة أهل الرأي، وقاموا بتطويرها وتوسيعها، وإضافة المزيد من الاجتهادات والأقوال.

وقد تميز هؤلاء الفقهاء بالاعتماد على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، بالإضافة إلى الأدلة النقلية، وقد ساهموا في إثراء الفقه الإسلامي، وتقديم حلول للمستجدات والمشاكل التي ظهرت في العصر الذي عاشوا فيه. وقد أصبح أبو حنيفة فيما بعد المؤسس للمذهب الحنفي، وهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة إلى اليوم.

الفصل التاسع: التقارب بين أهل الحديث وأهل الرأي وتلاشي الخلاف

محدودية الخلاف بين المدرستين في فترة التأسيس

إن الاختلاف الذي ظهر بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي في عصر التابعين، لم يكن خلافًا مستحكمًا أو دائمًا، بل كان محصورًا في فترة زمنية محدودة نسبيًا، وتحديدًا في المراحل الأولى لتأسيس الفقه الإسلامي. تزامن هذا الخلاف مع التوسع العمراني الإسلامي وظهور قضايا مستجدة لم تكن موجودة في عصر النبوة أو الخلافة الراشدة، مما استدعى بذل المزيد من الجهد الاجتهادي من قبل الفقهاء. وقد ساهمت هذه الظروف في بروز اتجاهين رئيسيين في الفقه، لكل منهجه وأدواته، وإن كان الهدف النهائي هو الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح.

انتشار رواية الحديث وفتاوى الفقهاء في الأمصار

مع مرور الوقت، وتحديدًا في أواخر عصر التابعين وبداية عصر أتباع التابعين، اتسعت حركة رواية الحديث النبوي الشريف، وانتشرت في الأمصار والمدن الإسلامية المختلفة. كما بدأت فتاوى الفقهاء المجتهدين تنتقل وتذاع بين الناس، مما أتاح للعلماء والطلاب الاطلاع على آراء المدارس الفقهية المختلفة، والوقوف على أدلتها ومستنداتها. هذا الانتشار الواسع للعلم ساهم في خلق نوع من التقارب بين المدرستين، حيث بدأ كل طرف يتعرف على منهج الطرف الآخر بشكل أعمق وأكثر تفصيلًا.

قبول الرأي الصحيح (القياس) كمصدر من مصادر الفقه

نتيجة للتوسع في رواية الحديث، والتعمق في دراسة الفقه، توصل فقهاء المسلمين إلى أن الرأي الصحيح، والذي يتمثل في القياس الشرعي، هو في واقع الأمر ليس مناقضًا للنصوص الشرعية، بل هو وسيلة ضرورية لفهمها وتطبيقها على الوقائع المستجدة. وبدأ الفقهاء من المدرستين يقبلون بالقياس كأحد مصادر الفقه الإسلامي، شريطة أن يكون القياس مبنيًا على أسس صحيحة، ومستندًا إلى علة شرعية معتبرة. هذا القبول المتبادل للقياس ساهم بشكل كبير في تضييق الفجوة بين أهل الحديث وأهل الرأي.

تلاقي الطبقة التي جاءت بعد الأئمة

إن الطبقة التي جاءت بعد الأئمة المؤسسين للمذاهب الفقهية الأربعة، والتي ضمت تلاميذهم الأبرز، كان لها دور كبير في التقريب بين أهل الحديث وأهل الرأي. فقد قام هؤلاء التلاميذ برحلات علمية إلى الأمصار المختلفة، وتتلمذوا على أيدي علماء المدارس الفقهية الأخرى، مما أتاح لهم فرصة التعرف على مناهجهم بشكل مباشر، والوقوف على نقاط قوتها وضعفها.

- رحلة الإمام محمد بن الحسن إلى الحجاز: على سبيل المثال، رحل الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهو من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، إلى الحجاز، وتلقى العلم على يد الإمام مالك بن أنس، ودرس كتابه “الموطأ”، واستفاد من منهجه في الحديث والفقه.

- تلقي الشافعي عن محمد بن الحسن: كذلك، تتلمذ الإمام الشافعي على يد الإمام محمد بن الحسن، واستفاد من فقه أهل الرأي، مما أثر في تكوينه الفقهي، وساهم في منهجه المتميز الذي جمع بين الأخذ بالحديث والرأي.

- تأييد أبي يوسف لآراء أهل الرأي بالأحاديث: وأيضًا، فإن الإمام أبا يوسف، وهو قاضي القضاة وأحد أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة، كان يؤيد الكثير من آراء أهل الرأي بالأحاديث النبوية، مما يدل على أن الخلاف بين المدرستين لم يكن خلافًا جوهريًا، بل كان في الغالب خلافًا في طريقة الاستدلال والتطبيق.

كتب الفقه وتضمنها للرأي والحديث معا

نتيجة لهذا التقارب بين المدرستين، أصبحت كتب الفقه المختلفة في هذه الفترة تجمع بين الرأي والحديث معًا. فنجد الفقهاء يستدلون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مسائل الفقه، ويقومون بتطبيق القياس على الوقائع التي لم يرد فيها نص، ويقدمون آراءهم الفقهية المستندة إلى الأدلة الشرعية، سواء كانت منقولة أو مستنبطة. هذا التلاقح بين الرأي والحديث في كتب الفقه يعكس بشكل واضح أن الخلاف بين المدرستين قد تلاشى تدريجيًا، وأن الفقهاء قد وصلوا إلى فهم أعمق لطبيعة الفقه الإسلامي ومصادره.

الفصل العاشر: تدوين الفقه وتكوين المذاهب الفقهية الأربعة

10.1. حركة التأليف وجمع الآراء الفقهية في القرن الثاني والرابع

شهد القرنان الثاني والثالث الهجريان نشاطًا مكثفًا في التأليف وجمع الآراء الفقهية، حيث تضافرت جهود العلماء لتدوين ما وصل إليهم من فقه الصحابة والتابعين، وما استنبطوه من أحكام وقواعد. لم يكن هذا التدوين مجرد تجميع عشوائي للآراء، بل كان تنظيمًا منهجيًا يهدف إلى حفظ الفقه وتيسير الوصول إليه، وتجاوز مرحلة الرواية الشفوية التي كانت سائدة في المراحل السابقة. وقد بدأت هذه الحركة في أواخر العصر الأموي واستمرت في العصر العباسي، مدفوعة بالحاجة المتزايدة لتنظيم الأحكام الشرعية وتوحيدها في ظل اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوع القضايا المستجدة. شكلت هذه الجهود حجر الأساس في تكوين المذاهب الفقهية الأربعة، حيث بدأت تظهر معالمها وتتضح مناهجها من خلال هذه الكتابات.

10.2. أقدم كتب المذاهب الفقهية: كتاب أبي يوسف القاضي

يُعد كتاب أبي يوسف القاضي، التلميذ الأكبر للإمام أبي حنيفة، من أقدم الكتب التي دونت فيها الآراء الفقهية على نحو مذهبي. وقد كان أبو يوسف فقيهًا متمكنًا وقاضيًا مرموقًا، مما جعل مؤلفاته تحظى بأهمية كبيرة في تاريخ الفقه الإسلامي. وقد ذكر ابن النديم في كتابه “الفهرست” جملة من كتب أبي يوسف في الأصول والفقه، وهي كما يلي:

- 10.2.1. كتب أبي يوسف في الأصول والفقه: شملت مؤلفات أبي يوسف مواضيع متنوعة في الفقه الإسلامي، منها: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، إلى آخر كتب الفقه، مما يدل على شموليته في تناول المسائل الفقهية المختلفة. وكان لهذه الكتب دور كبير في نشر المذهب الحنفي وتيسير فهم أصوله وفروعه.

- 10.2.2. كتاب الجوامع واختلاف الناس والرأي المأخوذ به: يُعتبر كتاب “الجوامع” من أهم كتب أبي يوسف، حيث اشتمل على أربعين كتابًا في الفقه، ذكر فيها اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية، والرأي الذي يرجحه في كل مسألة. ويكشف هذا الكتاب عن المنهج الذي اتبعه أبو يوسف في فهم الفقه، والمقارنة بين الآراء المختلفة، والاجتهاد في ترجيح ما يراه أقرب إلى الصواب. وقد ذكر ابن النديم أن كتاب “الجوامع” ألفه ليحيى بن خالد، وهو وزير هارون الرشيد، مما يدل على المكانة التي كان يحظى بها أبو يوسف في الدولة العباسية. ومما يؤسف له أن هذا الكتاب لم يصل إلينا كاملاً، وإنما وصل إلينا منه كتاب “الخراج” فقط.

10.3. شرح آراء الفقهاء: محمد بن الحسن الشيباني وآراء أبي حنيفة

لم تقتصر جهود تدوين الفقه على كتابات أبي يوسف، بل قام تلامذة الإمام أبي حنيفة الآخرون بدور كبير في تدوين وشرح آرائه، ومن أبرزهم محمد بن الحسن الشيباني، الذي يُعتبر من كبار الفقهاء والمحدثين في عصره. وقد قام محمد بن الحسن بتدوين وشرح آراء شيخه أبي حنيفة، ونشرها في كتب عديدة، مما ساهم في ترسيخ المذهب الحنفي وانتشاره. وقد كان محمد بن الحسن حريصًا على جمع أقوال أبي حنيفة وفتاواه، وتدوينها في كتب منظمة، مما جعلها مرجعًا أساسيًا للفقهاء الحنفية من بعده.

10.4. تدوين الموطأ للإمام مالك، وكتاب “الأم” للشافعي

لم يكن تدوين الفقه مقتصرًا على المذهب الحنفي فقط، بل ظهرت مؤلفات أخرى في المذاهب الأخرى، وكان من أهمها “الموطأ” للإمام مالك، الذي يُعتبر من أقدم الكتب الفقهية في المذهب المالكي، وقد جمع فيه الإمام مالك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وفتاوى التابعين، مع مراعاة عمل أهل المدينة. كما قام الإمام الشافعي بتأليف كتابه “الأم”، وهو موسوعة فقهية شاملة، جمع فيها آراءه الفقهية، وأصول مذهبه، وحججه في المسائل الخلافية. وقد كان كتاب “الأم” مرجعًا أساسيًا للفقهاء الشافعية، ومصدرًا مهمًا لفهم المذهب الشافعي.

10.5. تمايز آراء أئمة المذاهب الفقهية الأربعة

مع تزايد حركة التأليف والتدوين، وتداول الكتب بين العلماء، بدأت آراء أئمة المذاهب الفقهية الأربعة تتمايز وتتضح معالمها، حيث أصبح لكل مذهب أصوله وقواعده الخاصة، ومنهجه في الاستنباط والاجتهاد. وقد ساهمت هذه المؤلفات في ترسيخ المذاهب الفقهية الأربعة، وجعلت لها حضورًا قويًا في حياة المسلمين، حيث أصبح الناس يتبعون أحد هذه المذاهب في أمور دينهم، مما ساهم في استقرار الفقه الإسلامي وانتشاره في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وقد شكلت هذه المرحلة النهائية من مراحل نشأة المذاهب الفقهية الأربعة، حيث تم فيها تدوين أصولها وفروعها وتيسير الوصول إليها.

هكذا، يتبين أن تدوين الفقه لم يكن مجرد عملية توثيق للآراء الفقهية، بل كان عملية بناء علمي منهجي، ساهم في تكوين المذاهب الفقهية الأربعة، وجعلها مرجعًا أساسيًا للمسلمين في أمور دينهم. وقد ساهمت هذه المذاهب في حفظ الشريعة الإسلامية ونقلها عبر الأجيال، وعبرت عن التنوع والغنى في الفقه الإسلامي، مما يدل على سعة الشريعة ومرونتها وقدرتها على استيعاب مختلف الظروف والأحوال. وقد كان هذا الفصل بمثابة تتويج لما سبق من فصول المقال، التي تناولت مراحل نشأة المذاهب الفقهية الأربعة، وبيّنت أصولها وجذورها.

اترك تعليقاً